2023 : Circuit de découverte géologique entre Baronnies, Mont Ventoux et Luberon

D’à peu près partout en Lozère, dès que le temps est suffisamment clair, les vues dégagées vers l’est rencontrent immanquablement l’imposante silhouette du Mont Ventoux, berger solitaire gardant le troupeau des autres sommets alpins et provençaux, qui paraissent bien modestes en comparaison sous cet angle. Lorsque son sommet dénudé est discernable, ce qui est souvent le cas lors des belles journées d’hiver, il donne l’illusion d’être coiffé de neiges éternelles. Et pour reprendre la très jolie expression d’une fidèle de l’association, il ressemble alors à un lointain « Fuji Yama », mystérieux et attirant.

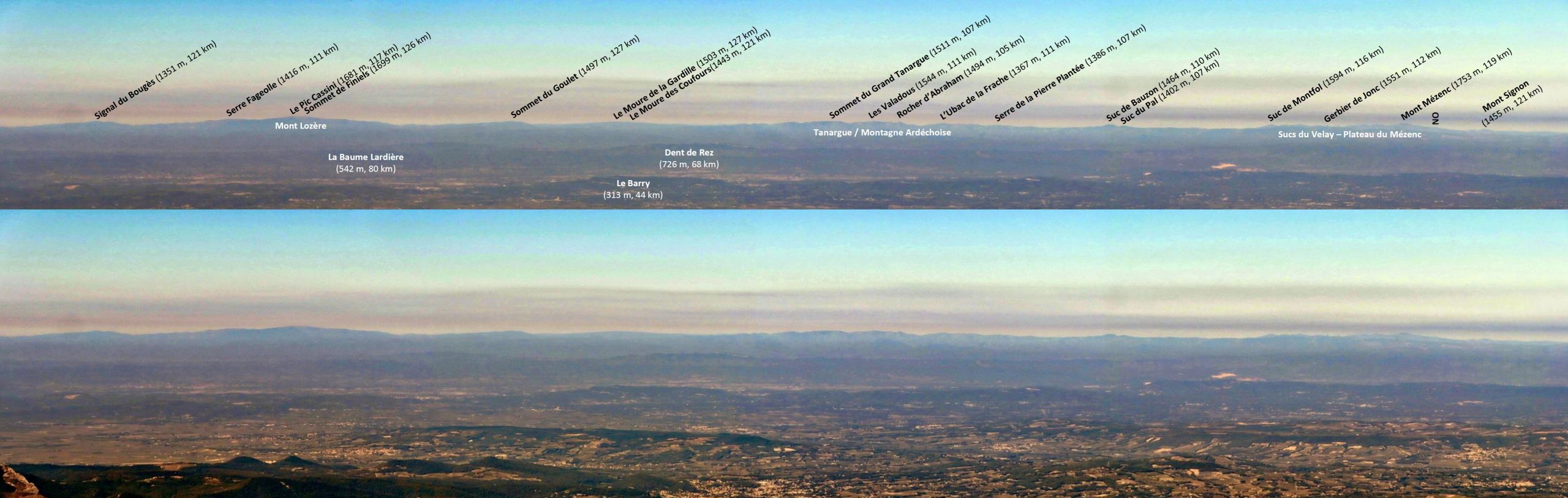

Cette attirance ne m’a bien évidemment pas épargné dès mes premières années de découverte de la Lozère il y a plus de vingt ans, et au-delà de la manie presque compulsive de tenter de le prendre en photo dès qu’il est visible alors qu’il émerge à peine des limbes bleutés – et qu’on sait parfaitement qu’on ne le verra pas sur le cliché final ! –, très rapidement est née l’envie de monter à son sommet, pour voir le panorama inverse : si le Ventoux est visible du Mont Lozère, du Goulet, de la Margeride, du Velay, etc…, alors tous ces sommets devraient logiquement être visibles du Col des Tempêtes ?

C’est à la fin des années 2000 que j’ai pu le vérifier lors d’un exceptionnel après-midi d’Octobre, mais hélas je n’avais pas d’appareil photo ce jour-là. Et tant qu’on est sur place, on en profite, on se promène, et même sans attirance particulière pour la géologie, on ne passe pas à côté des dentelles de Montmirail, des ocres de Roussillon, du Colorado Provençal, des villages en « pierre du midi » dont le célébrissime Gordes, de Fontaine de Vaucluse ou de l’abbaye de Senanque. Mais sans idée d’en faire un circuit de découverte pour GéoLozère, en tous cas pas à l’époque, et pas non plus lors des deux ou trois séjours suivants dans la région, toujours autour de la Toussaint. Mais hélas à chaque fois sans visibilité depuis le sommet du Ventoux sur les crêtes du Massif Central, systématiquement noyées dans la brume après leur fugace apparition quelques années auparavant…

L’idée du circuit n’a émergé qu’en 2019, au cours de discussions avec Jacques Thibieroz sur les futures aventures de l’association après l’Ardèche et le Finistère. Malheureusement, les années COVID ont remis sa mise en œuvre à 2022-2023, hélas trop tard pour qu’il puisse nous y accompagner. Le seul réel travail de repérage a concerné les Baronnies, que je voulais inclure d’une façon ou d’une autre au voyage, mais dont je n’avais jusqu’en 2022 qu’une connaissance purement théorique et cartographique. Ce fut une révélation tant les paysages y sont époustouflants de beauté, et les villages attachants, en particulier le magnifique Montbrun-les-Bains.

C’est donc en Octobre 2023 que nous nous sommes retrouvés à Sault, sous un temps particulièrement lumineux, pour une semaine presque caniculaire. Ce circuit constitue un record absolu de participation avec 23 personnes, et l’enthousiasme du groupe, toujours enrichi de nouveaux membres, ne se dément pas, presque quinze ans après le début de l’aventure ! Je n’osais espérer que les sommets du Massif Central se dévoilent une seconde fois après leur fugace apparition presque 20 ans plus tôt, et fort heureusement, pour clore en beauté ce périple, j’ai été exaucé. Je ne suis donc pas peu fier de pouvoir enfin présenter, tout en bas de cette page, le panorama dont je rêvais depuis tout ce temps… !

Laurent Massé

Photos : tous les membres du groupe

Diaporama d’introduction

Partie 1 : Morphologie, relief et hydrologie

Partie 2 : L’histoire téthysienne, du Trias aux ocres

Partie 3 : L’histoire alpine et les dentelles de Montmirail

Découverte géologique du Luberon - les participants

Devant le village de Roussillon le Jeudi. De gauche à droite : Patrick Petit, Danielle Le Corre, Véronique Onfray, Henry Giroud, Nouche Mogniat, …, Patrice Onfray, Huguette Sanchidrian, Michel Bourdillon, François Bonnal, Catherine Ham, Bernadette Pantel, Jacqueline Bourdillon, Joël Rivière, Andrée Guislin, Anne Laroche, Laurent Ham, Jean Molines, Bernard Boët, Christian Sanchidrian, Roland Pantel, Marie-Hélène Bonnin, Laurent Massé.

Au sommet de la Montagne de Bergiès dans les Baronnies le Vendredi. De droite à gauche au premier rang : Anne Laroche, Huguette Sanchidrian, Nouche Mogniat, Andrée Guislin, Catherine Ham, Marie-Hélène Bonnin, Jacqueline Bourdillon, …, Danielle Le Corre, Michel Bourdillon. De droite à gauche au second rang : Patrick Petit, Véronique Onfray, Christian Sanchidrian, Roland Pantel, Joël Rivière, Jean Molines, Laurent Ham, François Bonnal, Bernard Boët, Patrice Onfray, Henry Giroud, Bernadette Pantel, Laurent Massé (montage : Roland Pantel).

Le programme

(les couleurs des en-têtes de chaque journée ci-dessous correspondent aux couleurs sur la carte)

Samedi 30 Septembre

Rendez-vous et installation à l’Hôtel d’Albion à Sault.

Le village de Sault, installé sur le rebord est du fossé oligocène de Sault-Aurel.

Dimanche 1er Octobre : le fossé oligocène de Sault-Aurel

Le matin, conférence-diaporama sur la géographie et l’histoire géologique des Baronnies et monts de Vaucluse. Pique-nique et café sur la promenade de Sault, panorama sur le fossé et le mont Ventoux. Départ pour Aurel. Balade à travers le fossé et les calcaires crétacés, oligocènes et miocènes, jusqu’au miroir de faille séparant le fossé du mont Ventoux. Le sentier botanique des Crottes. Panorama sur le fossé d’Aurel depuis le village et retour à Sault par le plateau d’Albion.

La partie sud du fossé oligocène de Sault, vue depuis le belvédère de Saint-Jean (cliché pris le Mercredi matin). A l’horizon, le Mont Ventoux.

Le miroir de la faille bordière ouest du fossé d’Aurel, à peine accessible derrière une paillotte manifestement clandestine.

Détail des calcaires gréseux roux du Cénomanien, spécifiques au fossé d’Aurel et localement utilisés comme pierre de construction (l’échantillon fait 5×8 cm).

Le village d’Aurel, installé sur les calcaires urgoniens du rebord est du fossé. Le clocher de l’église Sainte Aurèle, adossée aux restes du château-fort, présente une couverture en tuiles vernissées.

Vu depuis le village d’Aurel, le segment septentrional du fossé oligocène de Sault-Aurel, le plus étroit, est bordé à l’ouest par la masse des calcaires urgoniens du Mont Ventoux (le sommet n’est pas visible sur ce cliché). Le fossé débouche au Nord (à droite) sur le bassin de Montbrun-les-Bains, en limite méridionale des Baronnies, dont on devine les sommets à l’horizon.

Lundi 2 Octobre : Rustrel et les plateaux d'Albion et des Courennes

Le plateau d’Albion. Le Trou Souffleur à Saint-Christol, l’une des entrées du karst des monts de Vaucluse. Le village et les gorges d’Oppedette. Pique-nique et café à Viens. Visite du village, la molasse miocène et le panorama depuis le plateau des Courennes. Les sables verts du ravin des Gipières près du collet de Flaqueirol, substrat des ocres du Luberon. La dalle à empreintes de mammifères de Viens. Rustrel, panorama sur le Colorado provençal. Les calcaires urgoniens à rudistes du plateau d’Albion.

A la sortie du village de Saint-Christol d’Albion, l’aven du Trou Souffleur est l’une des nombreuses entrées du karst des Monts de Vaucluse, alimentant la résurgence de Fontaine-de-Vaucluse (à 32km à vol d’oiseau). Comme le vérifient certains membres du groupe, il n’usurpe pas son nom.

Le village de Simiane-la-Rotonde est installé sur le rebord ouest d’un petit fossé d’effondrement appartenant au « champ de fractures de Banon ». Parallèles au fossé de Sault-Aurel plus à l’Ouest, ces grabens montrent un remplissage de marnes gargasiennes, et sont donc antérieurs à l’Oligocène, absent ici.

Le canyon d’Oppedette, creusé par le Calavon dans la masse des calcaires urgoniens des Monts de Vaucluse.

Le canyon d’Oppedette vu depuis le belvédère de Viens. A l’horizon à droite, le sommet de la Montagne de Lure.

Les assises oligocènes du synclinal d’Apt depuis le belvédère de Viens. Au centre et en bas de l’image, les anciennes exploitations d’argile de Triclavel, et à mi-pente, le calcaire de Vachères du Stampien (Rupélien). A l’horizon à gauche, le sommet de la Montagne de Lure.

Détail des anciennes carrières de Triclavel. Ces deux niveaux d’argile rouge encadrant un niveau blanc-bleuté sont localement dénommés « niveau de la Mort d’Imbert » et constituent un repère régional.

Au détour des ruelles du village de Viens.

Vue du ravin des Gipières vers l’est. Les marnes grises au centre de l’image correspondent au Gargasien (Albien moyen) et sont le niveau le plus ancien visible sur ce cliché. Elles sont surmontées des sables verts glauconieux albo-cénomaniens (visibles au premier plan) qui constituent le substrat des ocres, largement exposées plus à l’Ouest (Colorado Provençal). A l’horizon, les assises oligocènes du synclinal d’Apt (le calcaire de Vachères est visible à mi-pente).

Le Colorado Provençal expose un profil d’altération développé au Crétace supérieur en climat tropical, sur un substrat de sables verts glauconieux albo-cénomaniens. Du haut vers le bas, on distingue la cuirasse latéritique sommitale, un épais niveau de sables blancs lessivés enrichis en kaolinite, et les niveaux d’accumulation enrichis en ocres (oxy-hydroxydes de fer).

A la sortie du village de Rustrel, miroir de faille dans les calcaires urgoniens. Les cristallisations de calcite blanche et ocre révèlent un jeu décrochant horizontal.

Dans l’Urgonien près de Rustrel, l’un des rares tests de rudistes que nous avons pu observer au cours de la semaine (environ 3 cm de gauche à droite).

Mardi 3 Octobre : Mormoiron et les Dentelles de Montmirail

Mormoiron, le village et le musée, présentant un squelette complet de Palaeotherium magnum, les anciennes carrières de gypse surplombant le village. Le Barroux, pique-nique et café au pied du château, panorama depuis l’esplanade. Suzette, panorama sur les dentelles de Montmirail. Le contact par faille entre le Trias et le Jurassique, la chapelle Saint-Christophe au cœur des dentelles. Le four à plâtre et l’ancienne carrière de gypse de Beaumes-de-Venise, la chapelle Notre Dame d’Aubune et le verger conservatoire dans les dalles de Miocène.

Moellons de gypse dans le chevet de l’église de Mormoiron.

Au sous-sol du musée de Mormoiron, un moulage du squelette complet de Palaeotherium magnum découvert en 1920 dans les carrières d’argile du Ludien à proximité du village.

Figures de dissolution dans les niveaux de gypse des anciennes carrières de Mormoiron.

Les toits du village du Barroux depuis l’esplanade du château.

Les dentelles de Montmirail depuis le village de Suzette. De gauche à droite, La Salle et le Grand Montmirail, les Dentelles Sarrasines, les Trois Yeux et le Pourra.

Au coeur des Dentelles de Montmirail, panorama vers le Sud Depuis la Chapelle Saint-Christophe. A droite, les falaises de Tithonien très redressé du Grand Montmirail surplombent les vignobles de Beaumes-de-Venise installés sur les marnes de l’Oxfordien. La colline boisée à gauche correspond au diapir de Trias, dont la limite correspond approximativement à la départementale, le long de laquelle le contact par faille Trias-Oxfordien est visible.

Pectinidés à la surface des dalles de molasse Miocène redressées à 45°, près de la chapelle Notre-Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise.

Depuis la descente du Col des Abeilles, panorama sur Sault au soleil couchant. A l’arrière-plan, le plateau d’Albion et le village de Saint-Trinit.

Mercredi 4 Octobre : Senanque et Fontaine-de-Vaucluse

Panorama du belvèdère de Saint-Jean sur le fossé de Sault. Les fossés de Murs et Sénanque, visite de l’abbaye de Sénanque. Pique-nique et café à Fontaine-de-Vaucluse. La résurgence du karst du plateau d’Albion, naissance de la Sorgue. Saumane-de-Vaucluse et la molasse miocène à spectaculaires migrations de rides sableuses.

Entourée de champs de lavandes, l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Senanque se dissimule au fond d’un petit fossé oligocène.

L’ancien dortoir des moines cisterciens.

Le cloître de Notre-Dame de Senanque.

Le village de Gordes, installé sur et construit avec la molasse miocène ou « pierre du midi ».

Les falaises de calcaire urgonien surplombant la résurgence de Fontaine-de-Vaucluse.

La résurgence principale de Fontaine-de-Vaucluse, totalement hors d’eau lors de notre visite.

La Sorgue, entre la résurgence et le village de Fontaine-de-Vaucluse.

Migration de dunes hydrauliques dans la molasse miocène à l’entrée du village de Saumane-de-Vaucluse.

Jeudi 5 Octobre : Gordes, le synclinal d'Apt et les ocres de Roussillon

Le château de Javon. Le fossé oligocène de Lioux et la falaise de la Madeleine. Gordes, visite du village. Pique-nique à La Tuilière près du stratotype de l’Aptien. Café à Roussillon. Le sentier des ocres. Visite des mines de Bruoux, les bassins de décantation des ocres à Gargas.

Longue de 7 km, la falaise de La Madeleine limite à l’Est le fossé oligocène de Lioux. Blotti au pied de la falaise, le village est visible au centre de l’image. A l’horizon, à gauche le Petit Luberon, et à droite le village de Gordes.

Dans les ruelles de Roussillon.

Au-delà des toits de Roussillon, le village de Gordes.

Au départ du sentier des ocres, un profil d’altération montrant une cuirasse latéritique sommitale, au-dessus d’un niveau ocre enrichi en oxy-hydroxydes de fer. A la base, un niveau blanc plus lessivé et enrichi en kaolinite.

Dans le niveau blanc lessivé, de fins niveaux plus colorés sont affectés de failles normales dessinant un réseau de petits horsts et grabens.

Stratifications obliques et polychromies dans le front de taille des anciennes carrières d’ocres de Roussillon.

Près de Gargas, l’entrée du réseau de galeries des mines de Bruoux, seules exploitations souterraines d’ocres en Luberon.

Près de Gargas, les bassins de décantation des dernières exploitations d’ocres encore en activité.

Vendredi 6 Octobre : les Baronnies et le bassin de Montbrun

Panorama de Ferrassières sur le plateau d’Albion. L’observatoire Cosmodrôme. Panorama sur les Baronnies, le Vercors, les Alpes, la Montagne de Lure et le Mont Ventoux. Le chevauchement frontal du chaînon Ventoux-Lure près de Barret-de-Lioure. Montbrun-les-Bains, visite du village sur la molasse miocène, pique-nique au château et café. Reilhanette, visite du village. La vallée du Toulourenc, Brantes et le panorama sur la face nord du Mont-Ventoux. La dalle à Chlamys pavonacea (pectinidés) dans le Miocène entre Savoillan et Reilhanette.

Le Mont Ventoux vu depuis la table d’orientation de Ferrassières sur le plateau d’Albion. La dissymétrie des flancs nord (à droite) et sud (à gauche) est particulièrement nette, et la nature monoclinale à faible pendage sud du « panneau de couverture nord provençal » est clairement lisible.

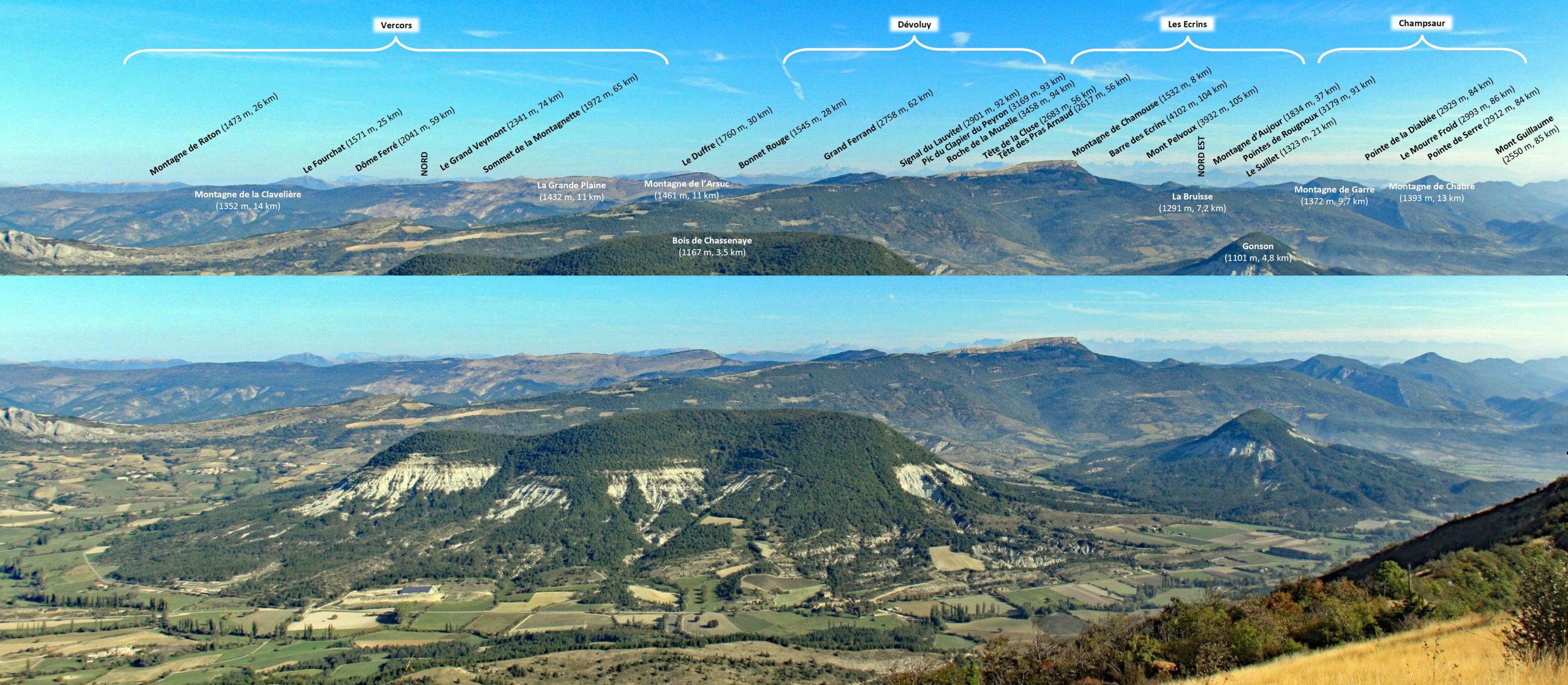

Panorama vers le Nord depuis la montagne de Bergiès, à travers le synclinal de Vers-sur Méouge. A l’horizon entre les deux collines, la barre de calcaires tithoniens de la Montagne de Chamouse marque le flanc nord du synclinal. Dans le coeur de la structure, les deux collines du Bois de Chassenaye (au centre) et de Gonson (à droite) sont constituées de marnes cénomaniennes, montrant de larges zones de « badlands », et protégées de l’érosion par un chapeau de calcaires turoniens plus résistants.

Depuis la Montagne de Bergiès, un zoom sur les sommets du Dévoluy occidental à 65 km.

Depuis la Montagne de Bergiès, un zoom sur les sommets des Ecrins à 100 km.

Vue de son extrémité ouest, la combe anticlinale de Séderon est dominée au Nord par la barre de calcaires tithoniens formant falaise, et sur laquelle est édifié l’observatoire CosmoDrôme au sommet de la Montagne de Bergiès. La combe est creusée dans les terres noires de l’Oxfordien, que l’on devine au centre de l’image, juste à gauche de la cluse dans laquelle se situe le village de Séderon (invisible sur ce cliché). A droite de l’image, on voit la terminaison périclinale vers l’Est.

Entre Barret-de-Lioure et Montbrun-les-Bains, dans le vallon de l’Anary, la masse des calcaires urgoniens du chaînon Ventoux-Lure (dans la moitié gauche de l’image) chevauche vers le Nord les formations tertiaires du flanc sud du synclinal de Montbrun-Reilhanette. On voit parfaitement un éperon de molasse miocène redressée à la verticale, et séparée de l’Urgonien par des formations argileuses oligocènes affleurant au niveau de la combe au centre du cliché.

Le magnifique village de Montbrun-les Bains.

Le village de Brantes, sur le versant nord de la vallée du Toulourenc, fait face à l’imposante masse du flanc nord du Mont Ventoux.

A Brantes, le versant nord de la vallée du Toulourenc montre des calcaires urgoniens redressés à la verticale.

Entre Savoillan et Reilhanette, le long de la départementale, lumachelle à Chlamys pavonacea (pectinidés) dans le Miocène verticalisé. Les spécimens les plus grands font jusqu’à 5 cm.

Samedi 7 Octobre : le Mont Ventoux

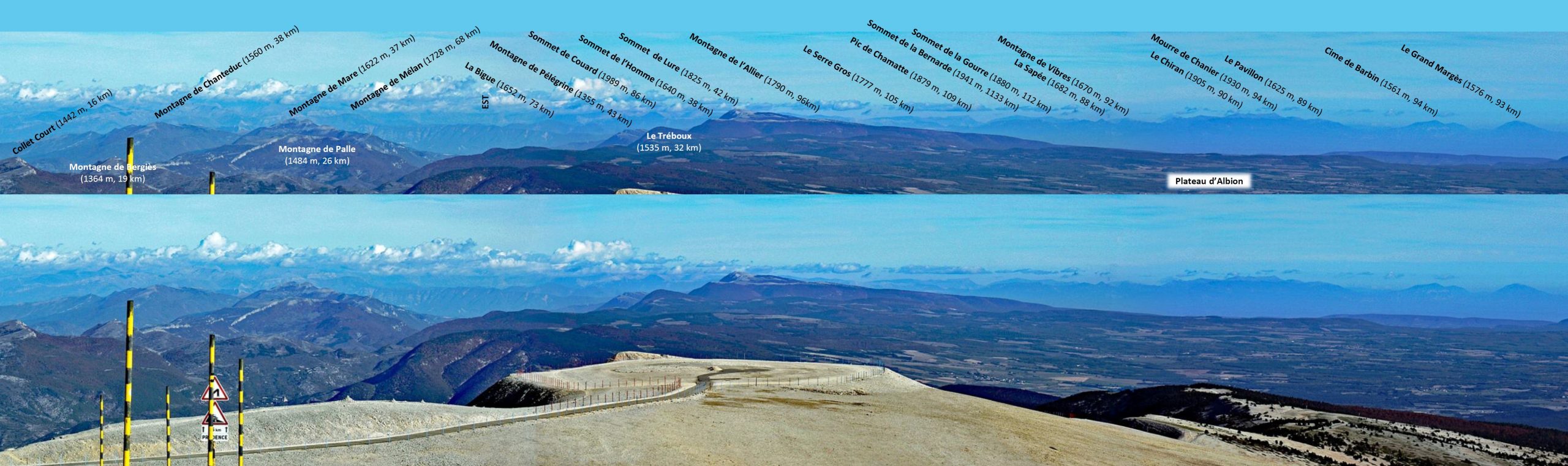

Le sommet du Mont Ventoux. Panorama à 380° sur le bassin de Malaucène – Vaison-la-Romaine, les Baronnies, le Vercors, les Alpes, la Montagne de Lure et le plateau d’Albion, la Montagne Sainte-Victoire, le synclinal d’Apt et le Luberon, le bassin de Carpentras, les Alpilles, le Comtat Venaissin, les Dentelles de Montmirail et le Massif Central.

Vue vers l’Ouest depuis le sommet du Mont Ventoux. Au premier plan, la chapelle Sainte-Croix.

Panorama vers l’Est depuis le sommet du Ventoux. Les sommets visibles à l’horizon à droite sont ceux encadrant et surplombant les gorges du Verdon.

Panorama vers le nord et l’est depuis le sommet du Ventoux (clichés et légende : Roland Pantel).

Au-delà de la vallée du Rhône, les sommets du Massif Central, à plus de 100 km.