2010 : Circuit de découverte géologique dans le Cantal

Pour le premier circuit hors Lozère destiné aux fidèles de la première heure, le Cantal était une destination évidente. C’est presque la Lozère, dans le sens où toute la Lozère est visible des crêtes du Cantal, et où le Cantal est visible de presque partout en Lozère. C’est un secteur que je connais plutôt très bien, j’avais un hébergement sous le coude, deux jours de programme quasi assurés, et j’y réfléchissais depuis quelques années déjà, il n’y avait donc plus qu’à se lancer.

Mais la raison première pour s’y intéresser, c’est que le Cantal est un volcan fascinant, hors normes tant au niveau morphologique que géologique. Sur le plan morphologique, c’est un cône aplati (« surbaissé » disent les géomorphologues) parfaitement symétrique quel que soit le côté dont on le regarde, et en particulier depuis le Truc de Fortunio, point culminant de la Margeride en Lozère. Sur une carte, la forme en étoile quasi-parfaite du volcan saute aux yeux immédiatement : une ellipse presque circulaire, une bonne quinzaine de vallées glaciaires rayonnant depuis les crêtes centrales dans toutes les directions. Dans ce contexte, chaque vallée est un petit univers à part, des plus larges et plus fréquentées comme la Cère ou l’Alagnon aux plus discrètes et plus sauvages, comme l’Impradine ou la Bertrande. C’est ce qui confère au Cantal toute sa variété et tout son charme.

Quant à l’aspect géologique, le Cantal est « plus » à tous les niveaux : bien plus vaste que l’autre stratovolcan français, les Monts Dore, bien plus ancien aussi et bien mieux structuré. Mais aussi bien plus vaste que le plus grand volcan actif européen, l’Etna. Son seul rival en Europe en termes de taille est le Vogelsberg dans la région de Francfort, d’un âge comparable mais bien moins spectaculaire puisqu’il ne dépasse pas 800 m d’altitude. Et quand on sait que le Cantal actuel est en fait un ancien géant ayant subi plusieurs phases d’écroulements catastrophiques à la manière du Mont Saint-Helens en 1980, et qu’avant ça, il y a 8 millions d’années, il devait flirter avec les 3500 m d’altitude en tentant de concurrencer le Mont Blanc, on réalise que c’est bien au digne frère des stratovolcans indonésiens actuels que l’on a à faire.

Laurent Massé

Photos : Marie-Hélène Bonnin, Christian Garlenc, Anne Laroche, Gilberte Massé et Laurent Massé

Découverte géologique du Cantal - les participants

De gauche à droite : Gilberte Massé, Laurent Massé, Lucienne Clauzon, Pierre Massé, Jean-Marc Noël, Anne Laroche, Fanny Noël, Marie-Hélène Bonnin, Patrice Guislin, Andrée Guislin, Jean Le Joubioux, Michèle Bontemps, Christian Garlenc (à genoux en médaillon).

Le programme

(les couleurs des en-têtes de chaque journée ci-dessous correspondent aux couleurs sur la carte)

Lundi 26 Juillet : Font de Cère, le Lioran et le Plomb du Cantal

Installation au Domaine de la Cascade entre Laveissière et Le Lioran (fermé depuis 2012). En fin de matinée, conférence-diaporama sur l’histoire géologique du Cantal. L’après-midi, le panorama de Font-de-Cère sur la haute vallée de la Cère. Accès en téléphérique puis à pied au Plomb du Cantal, panorama sur l’ensemble du strato-volcan et sur le Massif Central.

Panorama du buron de Lastache (Font de Cère) : à gauche, le massif du Plomb du Cantal, à droite la vallée de la Cère.

Saint-Jacques des Blats et la vallée de la Cère depuis le buron de Lastache. On remarque le profil en auge de la vallée glaciaire, et sur le versant ensoleillé derrière Saint-Jacques, le glissement de terrain du chaos de Casteltinet (cliché Mai 2019).

Les crêtes du Plomb du Cantal depuis le buron de Lastache. De gauche à droite, l’arrivée du téléphérique du Lioran, le dôme du Plomb du Cantal, le Puy Brunet et la crête de l’Arpon du Diable. On distingue nettement, dans le cirque glaciaire au pied du Plomb, les coulées de trachyandésite formant falaises et séparées par des niveaux plus tendres d’ignimbrites (dépôts de nuées ardentes) (cliché Mai 2019).

Le Plomb du Cantal, culot de basanite et vestige d’un lac de lave daté de 2,9 millions d’années. A 1855 m, c’est le point culminant du Cantal et le deuxième sommet du Massif Central derrière le Puy de Sancy (1885 m) et devant le Mézenc (1753 m).

Depuis le Plomb du Cantal, la crête de l’Arpon du Diable montrant une superposition de coulées autobréchifiées de trachyandésite (abrupts) et d’ignimbrites (dépôts de cendres, talus herbeux).

Panorama du Plomb du Cantal vers l’Ouest : de l’avant-plan à l’arrière-plan, la vallée de la Cère et le village des Chazes, le Puy Griou, la vallée de la Jordanne et la pyramide du Puy Mary.

Panorama du Plomb du Cantal vers le Nord-Ouest : à l’avant-plan, Font de Cère, à l’arrière-plan, la pyramide du Puy Mary à gauche et le Puy de Peyre-Arse à droite.

Panorama du Plomb du Cantal vers le nord : à l’avant-plan, le rocher du Bec de l’Aigle à gauche et le Puy de Seycheuse à droite, à l’arrière-plan, le Puy de Niermont dominant la vallée de la Santoire.

Mardi 27 Juillet : la vallée de la Cère

Les avalanches de débris du Pas de Compaing. Les ankaramites et la cascade de Faillitoux. Le rocher de Carlat, les basaltes récents et les trachyandésites du rocher de la Vierge. Les calcaires lacustres, basaltes et lahars à Giou de Mamou. La cascade de la Roucolle.

Dyke de rhyolite recoupant l’avalanche de débris du Pas de Compaing.

La coulée d’ankaramite (basalte porphyrique à olivine et pyroxènes) de Faillitoux.

La cascade et les orgues basaltiques de Faillitoux.

Phénocrinaux centimétriques de pyroxènes dans l’ankaramite de Faillitoux.

Le village de Carlat depuis le rocher. On remarque sur la gauche la coulée basaltique (5 millions d’années) en inversion de relief.

Sous le basalte du rocher de Carlat, les alluvions et galets de l’ancienne rivière obstruée par la coulée.

Depuis le rocher de Carlat vers le Sud, paysage de la Châtaigneraie métamorphique. Les hauteurs sur la droite de l’image correspondent au prolongement de la coulée de Carlat en inversion de relief et filant plein sud.

Au pied du rocher de Carlat, les vestiges de l’ancienne forteresse et la trachy-andésite à débit en dalles.

Détail du débit en dalles de la trachy-andésite de la vierge. Il s’agit d’un méga-bloc de l’avalanche de débris de la Cère.

A Giou de Mamou, un méga-bloc de lahar (coulée de boue et de matériel volcanique) dans l’avalanche de débris de la Cère, surmontant les calcaires lacustres d’Aurillac.

A proximité de la cascade de la Roucolle, un méga-bloc de l’avalanche de débris de la Cère.

Mercredi 28 Juillet : Murat, Dienne et le versant nord du volcan

La coupe de La Grange Ganilh dans la vallée de l’Alagnon. Murat et le neck basaltique du rocher de Bonnevie. Le neck volcanique de Chastel-sur-Murat et les carrières de diatomites à empreintes de plantes de Foufouilloux. Dienne et le rocher de Laqueuille. La vallée de la Santoire, le Col de Serre et la vallée de la Petite Rhue. L’église Saint-Léger de Cheylade et son plafond du XVIe siècle à caissons de bois polychromes. Le village et le neck d’Apchon. Riom-ès-Montagnes et la maison de la gentiane.

Tranchée de la N122 à La Grange Ganilh : à la base, une épaisse coulée basaltique est surmontée d’un ancien sol, recuit et rubéfié par la mise en place d’une seconde coulée, moins épaisse et plus sombre, et précédée de la mise en place d’un matériel scoriacé en poches brunâtres sous la coulée. Au sommet, après le dépôt d’un niveau de cendres clair, un épais lahar recouvre le tout.

A Murat, Notre-Dame de Haute Auvergne sur le neck basaltique de Bonnevie.

Murat et la vallée de l’Alagnon depuis le sommet du rocher de Bonnevie. A l’horizon, les contreforts de la planèze de Saint-Flour.

L’exploitation de diatomite de Virargues-Foufouilloux, avec quelques trouvailles en médaillons.

Empreinte de feuille d’aulne (?) dans la diatomite.

Faisant face à Dienne de l’autre côté de la vallée de la Santoire, le rocher de Laqueuille correspond à un neck associé à la superposition d’au moins trois coulées basaltiques, légèrement inclinées vers la gauche de l’image (cliché Mai 2019).

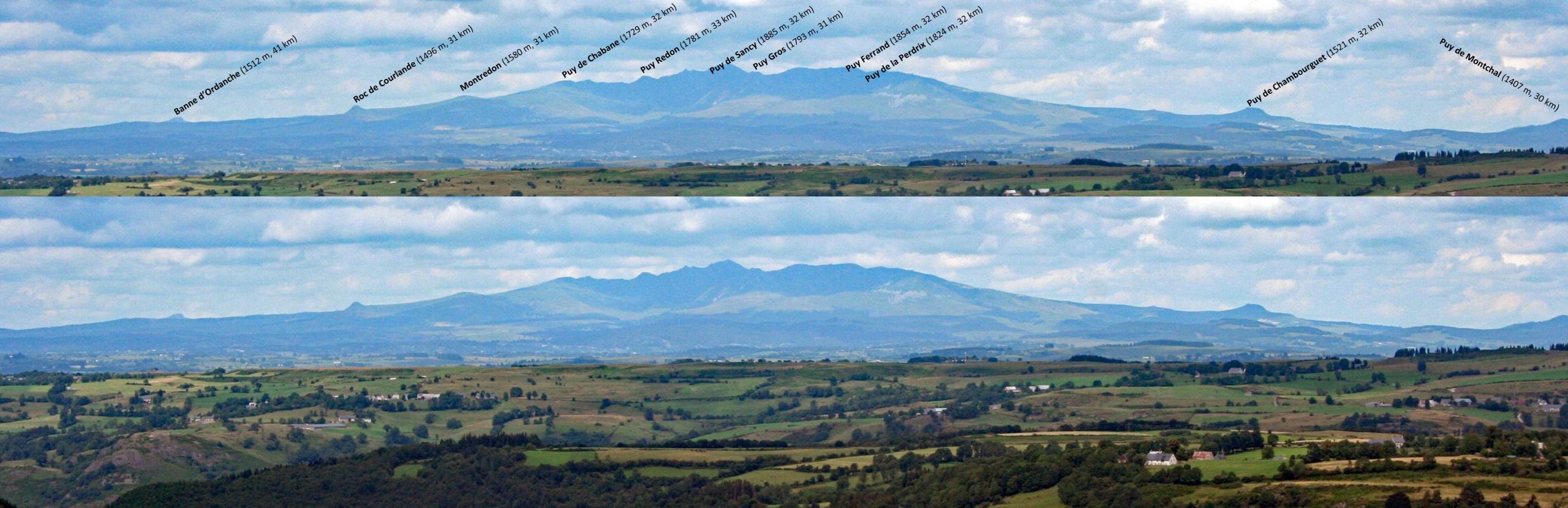

Depuis les pentes du Puy Mary vers le Nord, les vallées de la Rhue (à gauche) et de la Santoire (à droite). A l’arrière plan, le massif du Sancy (cliché Mai 2019).

Orgues basaltiques et ruines du château sur le neck d’Apchon.

Le sommet du Sancy à travers les vestiges du château d’Apchon.

Depuis le neck d’Apchon et par-delà le Cézallier, le strato-volcan des Monts Dore.

A la maison de la gentiane à Riom-ès-Montagnes.

Jeudi 29 Juillet : Le Puy Mary et le versant ouest du volcan

Le Col du Perthus, le cirque de Mandailles et les dômes de phonolite du Puy Griou, du Griounou et de l’Usclade. Montée au Pas de Peyrol. Le cirque et la vallée du Falgoux, le col de Néronne, la vallée de la Maronne et Salers. Le Puy Mary.

Le Puy Griou depuis Saint-Jacques des Blats, avant sa disparition dans les nuages.

Depuis le cirque de Mandailles, les trois pointements phonolitiques du Puy Griou, du Griounou et du Puy de l’Usclade, qui marquent le centre géographique du strato-volcan cantalien.

La vallée de la Maronne depuis le col de Néronne. Dans le lointain, Salers sur sa planèze.

Salers : la maison dite du Bailliage.

Salers : l’église Saint-Matthieu.

Depuis Salers, Saint-Paul de Salers, la vallée de la Maronne (à gauche) et le Puy Violent (à droite).

Le Puy Mary, dôme de trachyte surmontant des dépôts de nuées ardentes. Retravaillé par l’érosion glaciaire, il s’agit maintenant d’un très bel exemple de « horn » (au même titre que le Cervin), pyramide quasi parfaite à la jonction de quatre cirques glaciaires : Le Falgoux vers l’ouest (à gauche), la Jordanne vers le Sud (à droite), et la Petite Rhue et l’Impradine (invisibles sur cette image) respectivement vers le nord et l’est. Sur la gauche du Puy, le col du Pas de Peyrol.

Le Roc d’Hozières dans le cirque de la vallée du Falgoux (cliché Mai 2019).

Le gâteau d’adieu, spécialement confectionné par notre hôte Gaston le ch’ti (salutations où que tu sois…).

Vendredi 30 Juillet : Les gorges de la Truyère et la Margeride

Le neck de Bredons et la chapelle Saint-Timothée. La planèze, la ville et les orgues de Saint-Flour. Les roches métamorphiques de la vallée de la Truyère près du château d’Alleuze. Chaudes-Aigues et la source du Par. Saint-Juéry, les tourmalines du granite de la Margeride.

Depuis le neck basaltique de Bredons et la chapelle Saint-Timothée, perspective sur l’alignement des deux autres necks, Bonnevie dominant Murat, et Chastel-sur-Murat dans le lointain.

La magnifique coulée de basaltes infracantaliens sur laquelle est construite la ville haute de Saint-Flour.

Détail de la colonnade de Saint-Flour montrant une amorce de débit en « piles d’assiettes ».

Le château d’Alleuze dominant les gorges de la Truyère.

Le château d’Alleuze tel qu’il apparaît dans La Grande Vadrouille (scène des potirons, dans les dernières secondes…).

82°C: la source du Par à Chaudes-Aigues, berceau de la géothermie.

Les nodules de tourmaline de Saint-Juéry dans le granite de la Margeride.